-

사천 와룡산 (臥龍山) 산행기여행기 2008. 5. 7. 17:22

사천 와룡산 (臥龍山) 산행기

일자: 2008년 5월 4일 (일요일)

시간: <출발> 온양온천사거리 05:00

<현지도착> 사천 와룡산 백운골 주차장 09:20

<현지출발> 남양저수지 아래 주차장 16:00

<도착> 온양온천사거리 22:00

산행코스: 백운골 주차장- 백천사- 백천재- 민재봉- 새섬바위- 도암재-갑룡사-남양저수지

와룡산은 경남 사천시 사천읍과 사남면에 걸쳐 있는 산으로 한려해상국립공원의 중심부에 있는 사천의 상징으로 해발 798m이다. 거대한 용 한 마리가 누워 있는 모습과 흡사하다하여 와룡산이라는 이름이 붙여졌다. 산의 높이가 숫자상 높지는 않지만 해안가에 위치한 산이므로 체감 높이는 내륙의 산들 보다 훨씬 높다. 높고 낮은 봉우리가 아흔아홉개로 마치 연꽃과 같다고 하여 '구구연화봉'으로 불리기도 한다.

이산은 산세가 웅장하고 암릉으로 이루어진 새섬바위와 상사바위, 기차바위등의 빼어난 암벽과 부드러운 능선길,시원한 소나무 숲길, 철쭉 군락지 등을 품고 있어 사계절 산행이 좋은 곳이다. 게다가 산행의 기점부터 종점까지 한려해상의 푸른 바다를 조망이 상쾌한 산행을 보장하는 곳이다. 옛 기록에는 절이 많았던 것으로 되어 있으나 지금은 그다지 유서깊은 절은 없다. 와룡사,백천사,백룡사,갑룡사 등이 있는데 그중 백천사는 동양최대의 와불로 유명하다. 목재러 만들어진 이 와불의 내부에 법당이 있어서 경향각지의 순례객들이 줄지어 찾아 온다.

상사바위와 새섬바위가 우뚝한 암봉으로 와룡산의 터줏대감으로 버티고 있는데 상사바위는 와룡산 중턱에 있는 높이 60m쯤 되는 크기이며 중앙부에 지름 1.8m의 굴이 있어 굴바위라 불리기도 한다. 전설에 상사병에 걸린 사람을 이곳에서 떠밀어 죽였다 하여 상사바위라 불렀다고 한다. 새섬바위는 와룡산 정상부에 있는데 옛날 심한 해일로 바닷물이 온 산을 잠기게 하였으나 유일하게 정상에 있던 바위만은 물에 잠기지 않았고 그 곳에 새 한 마리가 앉아 죽음을 면했다는 전설이 있다.

봄에 와룡산을 찾는 사람들은 주로 철쭉을 보러 산행을 하는 경우가 많다. 와룡산 철쭉은 사천팔경의 하나로 꼽힌다. 참고로 사천팔경은 연륙교, 실안 낙조, 남일대 코끼리바위, 선진리성 벚꽃, 와룡산 철쭉, 봉명산 다솔사, 사천읍성 명월, 비토섬 갯벌이다. 철쭉구간은 새섬바위에서 민재봉, 민재봉에서 민재봉 3거리, 민재봉에서 기차바위 구간으로 이 구간을 벗어 나면 신기하게도 철쭉 보기가 힘들다.단체산행의 장점과 단점중에서 단점이 더욱 치명적일때가 많다. 특히 내 경우에는 사진을 많이 찍고 산경치를 완상하는 편이어서 정상을 향해 경쟁하듯 달려대는 속도전에 익숙하지 않기 때문에 적응이 잘 되지 않기 때문이다. 다행으로 오늘은 시간적 야유가 많다고 하니 다행이다.

백천사 입구 주차장에서 내려서 재빨리 간 곳이 백천사다. 유명한 산에는 유서깊거나 풍치좋은 사찰이 으례 있기 마련이고 언제 다시 올지 모르는 곳이니 놓치지 않고 둘러보아야 후회가 없을 듯 하다. 단체를 따라 산행에 나서는 이런때에 개인적인 시간을 내기란 여간 어려운 것이 아닌데 오늘은 산행시간이 충분하다고 하니 마음이 놓인다.

백천사의 와불은 목재로 만든 불상으로는 동양 최대라고 한다. 수령 천년이 넘는 나무로 속을 파서 만들었다고 한다. 너무 이른 시간인 탓인지 청소중이었는데도 스님을 반갑게 맞이해 주었다. 죽비로 등과 어깨를 쳐주는 서비스도 해주셨는데 얼마나 시원하던지.... 다음에 올 기회가 있으면 하산길을 택해 죽비에 어깨를 맡기면 산행의 피로가 모두 풀릴 것 같았다.

마음이 급해서 대충 둘러보고 나오니 대부분 산행을 떠났고 같은 일행임을 나타내는 표찰을 배낭에 매단 부부가 있어서 그나마 버려진 기분에서 헤어났다.

산행의 시작은 콘크리트 포장길을 한 참을 걸어야 했다. 구름이 하늘에 휘장처럼 덮혔는데도 콘크리트 바닥은 열기를 내 뿜었다. 산골 논에는 모를 심기위해 물을 그득 담아두어 계절이 봄의 중간쯤에 와 있음을 알려준다.

특이한 우사를 만났다. 우사는 우리말로 외양간이라고 하니 콘테이너 외양간인 셈이다. 천수답이 대부분인 이 산골에서 농사를 지으려면 소가 필수적일 것이다. 하긴 요즈음은 대부분의 농사일을 경운기가 대신하고 있으니 이 우공은 아마 식육용으로 길러지는 것이리라.

소먹이로 장만해 둔 볏짚이 그득하게 쌓인 조그만 창고 함석지붕에는 뻘건 녹이 쓸어서 더욱 시골같은 분위기를 만든다. 우리 한우는 모두 식물성 사료를 먹여서 키운다. 집에서 먹다가 남는 잔반은 대부분 잡식성인 개의 몫이다. 서양사람들은 죽은 동물의 시체조차도 사료로 만들어 소에게 먹인단다. 반추동물에게 고기를 먹이니 병향 단백질이 생기게 되고 이는 사람에게 와서 크로이펠츠 야콥이라는 인간광우병을 발병시킨다. 그 변형 단백질이 프리온이다. 0.1그램만으로도 걸릴 확률이 생기는게 인간광우병이다. 갑자기 울화가 돋구어져 뒷통수에서 땀이 흐른다.

너덜지역을 지나 제법 가파른 길을 오르는데 외국인 서너명을 만났다. 미소로 서로 인사를 나눈다. 굳이 긴 문장의 영어가 아니더라도 "하이~" 하나만으로도 기분좋은 인사를 나눌 수 있다. 이들도 힘이 드는가 보다.

백천재에 도착을 했다. 여기서 다시 민재봉으로 길을 잡는다.

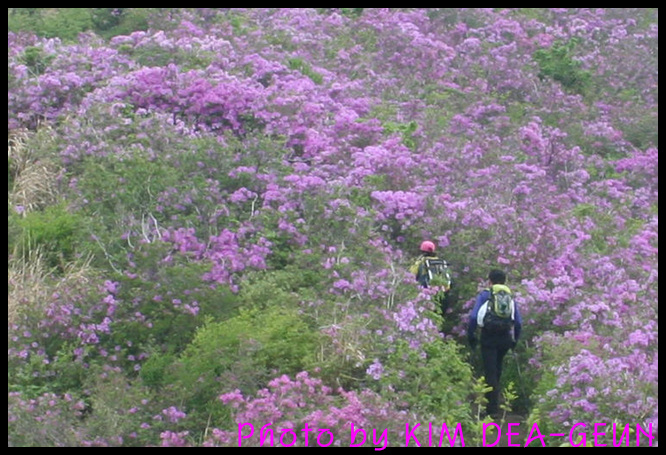

백천재와 민재봉, 진분계로 갈라지는 갈림길부터 철쭉의 밭이었다. 드물게 보이던 철쭉들이 시야가 확 트이면서 군락을 이룬 장관이 눈앞에 펼쳐진 것이다. 이곳에서 민재봉으로 오르는 산길은 철쭉들 사이로 묻히는 길이었다.

철쭉꽃 /김대근

두견이 울다 지쳐

목 쉰 메아리 낼 때

초록 냄새 맡고

꽃술여는 철쭉꽃

민재봉에 이르기까지 철쭉들의 자태는 계속되었다. 이제 막 봉오리를 맺는 놈도 있고 활짝 피어난 녀석도 있는 가 하면 이미 세상과의 인연이 다해 육신을 말라붙인 꽃잎의 흔적도 있다. 아름답다고 보는 이 풍경들에서도 사람들의 세상처럼 태어남과 소멸이 있는 것이다. 철쭉의 무리에도 우주가 있는 것이다.

와룡산의 주봉인 민재봉이다. 해발 799미터이지만 해발 0에서 부터 시작하는 바닷가의 산이라 실제로 느끼는 체감 높이는 해발 1500미터급에 못지 않다. 남해안의 섬들과 시원한 바다의 조망이 맑게 눈에 찬다. 날씨는 흐려서인지 먼 바다가 보이지는 않았지만 내려다 보이는 삼천포읍과 해안선의 올망졸망함이 산행의 피로를 씻어준다.

민재봉을 떠나 조금 가다가 헬기장에 도착했다. 우리가 백천사에 들렀던 동안 먼저 출발했던 일행들이 점심을 먹고 있었다. 마침 백천사에 들렀다가 뒤쳐진 부부와 한 자리를 마련했다. 아침에 미처 챙기지 못한 술생각이 간절하던 차에 맥주캔 하나를 선선히 주어 내심 얼마나 반가웠는지…, 게다가 칡즙까지 얻어 마셔서 기운이 펄펄났다.

새섬바위로 가는 길에 만난 잘생긴 소나무와 두가지 색의 철쭉 군락……

첩첩이 겹쌓인 산들이 아스라히 내려다 보인다. 바람들은 저 산들을 스치고 부대끼어 등이 굽어진채 여기에 와서 우뚝솟은 소나무에 기댄다. 소나무도 등이 굽은 이유다.

새섬바위다. 예전에 큰 물이 졌고 이 바위의 끝부분만 남기고 온 세상이 물에 잠겼단다. 새들은 이 바위 꼭대기에 앉아서 살았고 새섬이라 이름이 붙었다. 물론 아득한 전설속의 이야기다.

전국을 다니다 보면 의외로 홍수 이야기는 많이 전한다. 산들의 꼭대기는 그때 살아 남아 나름대로 이름들을 얻었다. 주전봉... 주전봉은 내가 나고 자랐던 구포의 뒷산인데 이 산에도 그런 전설이 있었다. 실제로 산에 오르다보면 조가비 껍대기들이 많아서 어릴때는 믿기도 했다.

새섬바위에서 하산길로 접어 들었다. 도암재로 가는 길에 만난 바위산과 웅장한 절벽들이다.

길은 칼등을 타는 듯 위태했다. 여기서 부터는 양쪽으로 바다가 내려다 보였다. 왼쪽으로는 삼천포 읍내와 삼천포 화력발전소, 사량도가 또렷히 보였고 오른쪽으로는 사천과 남해가 한눈에 들어 왔다. 공사중인 사천대교가 빤히 보였다.

도암재에서 다시 길이 갈렸다. 삼천포 대교와 삼천포 읍내의 조망이 가장 좋다는 해발 625미터의 천왕봉으로 가는 길과 하산지점인 남양저수지 방향으로 내려가는 갈림길이다. 좋지 않던 무릎에서 하산하는내내 통증이 전해져 왔다. 아무래도 천왕봉 까지는 무리인듯 한데 대부분의 일행들도 하산하는 길을 택했다. 내심 다행이라 생각하며 통증주기가 점점 짧아지는 무릎을 끌고 남양저수지로 향했다.

곧 콘크리트 포장도로를 만났고 하산길에서 거의 마지막으로 만난 곳이 돌탑사이다. 돌(乭)이라는 글자는 한자에 있는 글자는 아니다. 예전에는 상놈이나 종들에게는 돌쇠, 돌배, 막돌이 등의 돌字가 이름에 많이 들어갔고 그 이름을 기록하기 위해 한글의 ㄹ을 받침으로 붙여 '돌'로 발음하게 되었던 것이다. 이 지역이 바다에서 융기하면서 용암이 식으며 균열이 많이 생긴 탓으로 돌들이 평평하게 갈라진 것들이 많았는데 이런 돌들로 저런 탑을 쌓기에는 정성이 많이 들었을 듯 하다.

이번 산행은 꽃산행이다. 이즈음의 산꾼들은 남쪽부터 점차 북쪽으로 산을 훑어 간다. 철죽의 개화시기는 북쪽으로 갈수록 늦어지므로 다음주에는 대구 비슬산, 그 다음 주에는 소백산, 그 다음주 설악을 마지막으로 철죽 산행은 끝이 날 것이다. 매주 산에 다닐 만큼의 시간적 여유가 없는 나에게는 그나마 이 번 산행이 매우 뜻깊고 오래 각인될 추억의 산행이었다.

'여행기' 카테고리의 다른 글

봉화 각화사(覺華寺) (0) 2008.06.27 국보 제236호 월성 장항리 사지 서 오층석탑 (0) 2008.05.21 고려의 충신 정몽주 생가의 흔적 (0) 2008.04.24 진달래와 함께 한 사량도 섬 산행 (0) 2008.04.11 지리산 산수유 마을의 봄 (0) 2008.04.01