-

마지막 주막~ 예천 삼강주막에 들러…여행기 2008. 3. 30. 23:46

마지막 주막~ 예천 삼강주막에 들러…

디지탈 시대를 살아가는 우리들에게 아날로그적인 풍경에서 고향을 느끼는 것은 어쩌면 당연한 것인지도 모르겠다. 디지탈을 낳은 것이 아날로그이니 어쩌면 태생적으로 아날로그를 그리워 하게 된 것은 아닐까 싶다. 며칠 전 포항으로 출장을 다녀 오면서 새로 개통한 청원-상주간 고속도로의 편리함을 이야기하자 아내는 넌즈시 압박을 가한다. 그래서 잠깐 속리산 법주사라도 다녀오자고 나선 길이었는데 즉흥적으로 길을 돌려 상주를 지나고 예천까지 내달려 이 시대의 마지막 주막으로 새로 문을 연 삼강주막에 들렀다. 진입로를 알리는 입간판이 다소 불합리하게 설치되어 길 찾기에서 헤맸지만 예정보다 이른 시간에 도착을 했다.

주막(酒幕)이란 조선시대 먼 길을 나다니던 여행객들이 잠을 자고 식사를 해결하던 곳이다. 강과 산이 많은 우리 강토의 특성상 나루터가 많았고 나루터는 조선의 물산이 흐르는 동맥과 같은 역활을 했던 곳이다. 따라서 장사치들간의 거래의 장이 되기도 했고 서울로 과거를 보러 가던 선비들이 잠시 머물며 여독을 다스리기도 했던 곳이다. 보부상들은 대부분 주막을 근거로 숙식을 해결했고 시인 묵객들도 먼길을 유람할 때는 주막을 이용하기도 했다.

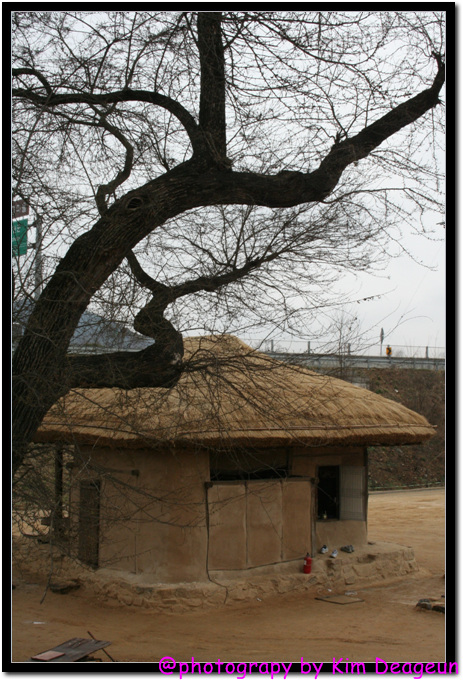

예천 삼강주막은 경상북도 예천군 풍양면 삼강리에 있으며 경상북도 민속자료 제134호로 지정되어 있다. 회룡포를 돌아 나온 물이 합쳐지는 합수지점으로 강이 3개라는 뜻이다. 1900년경에 지은 이 주막은 규모는 작지만 기능에 충실한 건물이다.주막을 가려면 삼강대교를 지나 국도밑으로 지나야 한다. 입간판의 위치가 제대로 표시되어 있지 않아 찾기가 힘이 든다.

지금은 삼강대교가 놓여져 역사속으로 사라졌지만 삼강나루터는 낙동강에서 물산을 실은 배들이 오가다 들리는 곳이었다. 조선시대의 배들은 대부분 밑바닥이 평평한 평저선이 발달하였는데 강을 통한 물류운송을 위해 그에 맞추어 지게 된 것이었다. 평저선들은 불과 1미터 정도의 얕은 수심에도 배를 부릴 수 있었고 낙동강 하류에서 출발한 배들이 낙동강의 상류인 이곳까지 올라오곤 했다. 이 배에서 물건을 받은 보부상들은 주변의 고을들을 다니며 장사를 하곤 했다. 따라서 이곳의 나루터도 예전에는 꽤나 붐볐을 것이다.

삼강주막은 규모가 작은 건물이다. 큰 대처의 나루터에 비해 왕래가 그다지 많지는 않았을 것이다. 이웃동네인 상주는 제법 큰 동네로 나루터도 상당했을터이지만 이곳은 그에 비하면 지나는 나그네는 적었을 것이지만 상주로 나가는 배를 기다리는 보부상들이 며칠씩 묵기도 했을 것이다.

건물은 방이 3개, 부엌이 하나로 무척 기능적으로 지어졌다. 1900년대에 지어졌으므로 근대적 건축의 영향을 받지 않고 순수한 우리식 건축방식으로 지어졌던 것으로 보인다.

예전에는 동네마다 '들돌'이라는 것이 있었는데 이것은 어린아이가 자라서 성년의 한사람으로 인정받는 통과의례를 치루는데 사용되었다. 과거 농촌이라는 것이 개인의 가치는 노동력과 같이 보았고 따라서 일정한 힘을 갖추어야 비로소 완전한 농부로 인정되어 그 값어치를 받을 수 있었다. 나루터와 주막을 중심으로 물류의 이동이 많았던 터라 일꾼도 그만큼 많이 필요하게 되었는데 이 돌을 들수 있고 없음에 따라 품값을 책정하기도 했다고 한다.

'통시'라고 하는 화장실이다. 지금과 달리 농사가 주업이던 시절에는 대소변도 모두 모아서 비료로 재활용이 되었다. 싸리나무 등으로 얼기설기 엮어 만든 이런 화장실은 불과 20여년 전까지도 일부 시골에서 볼 수 있었다.

아궁이가 하나인 가정집과는 달리 아궁이가 두개다. 아마도 국과 밥을 동시에 하기 위한 것이었을 것이다. 다른 것은 몰라도 밥과 국은 반드시 있어야 하던 식습관이 이런 일들을 동시에 해야 하게 만들었을 것이다.

주막의 옛 주인 할머니는 글을 몰랐다고 한다. 그 시대의 거의 전부라해도 좋을만큼 여자들은 글을 알지 못했고 가르치지 않았다. 부엌의 벽에는 사방에 저런 빗금들이 그어져 있다. 외상장부였다고 한다.

긴 금은 막걸리 한 되, 작은 금은 막걸리 반 되 등등 이었고 옆으로 그으진 금은 외상값이 수금되었다는 표였다고 한다. 요기는 칠복이, 저기는 칠삼이, 위쪽은 OO리 박목수.... 등등 주모만 아는 방식이었다는 것이다.

부엌에 한 자리 차지하고 있었던 말벌의 흔적도 남아있다. 시간이 흐르면 결국 세월속으로 사라지고 희미한 흔적만 남긴다는 점에서보면 확실히 사람도 자연의 일부인듯 하다.

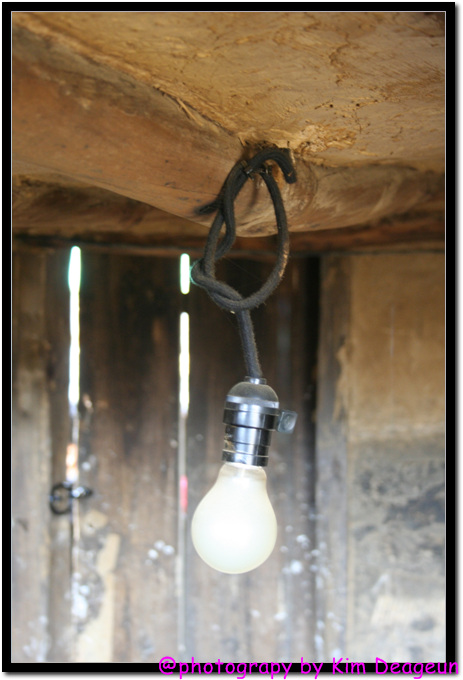

과거와 현재가 사이좋게 공존하고 있는 모습이다. 문고리를 채울때 그냥 놋 숟가락 하나만 꼽아 놓던 외할머니 생각이 났다. 자다가 소스라쳐 눈을 뜨면 바람이 문을 흔들어 문고리에 꼽힌 숟가락이 달그락 대던…, 외가의 밤이 생각났다. 그때의 그 소년은 어디론가 가고 이제는 하얗게 표백된 추억만 남았다.

몇 백 년 전에도

백 년 전에도 방안의 풍경은 저러했으리라.

귀를 황토바른 벽에다 대고 가만히 숨을 멈추면 그 이야기들이 세월의 길을 되집어 돌아와서 그때의 이야기들을 스멀스멀 풀어낼것 같았다.

일만이천원짜리 한 상이다.

늙은 주모 대신에 젊은 남자가 주모 노릇을 했다. 방안에는 이미 선객先客들로 들어차 있어서 한�에 만들어진 비닐하우스에 자리를 잡았다. 막걸리는 입에 짝짝 늘어 붙었다. 아내가 운전을 하겠다는 말에 막걸리 주전자 바닥에 남은 막걸리 한방울 남기지 않았다.

'여행기' 카테고리의 다른 글

지리산 산수유 마을의 봄 (0) 2008.04.01 예천 회룡포回龍浦 (0) 2008.03.31 가지산 석남사 (울산 울주군) (0) 2008.03.13 국보 제6호 중원탑평리칠층석탑(中原塔坪里七層石塔) (0) 2008.03.13 강원도 정선여행(4) - 구절리 레일바이크 (0) 2008.03.11