-

삼행시- 대문호(大文豪) /김대근삼행詩 2008. 3. 24. 18:40

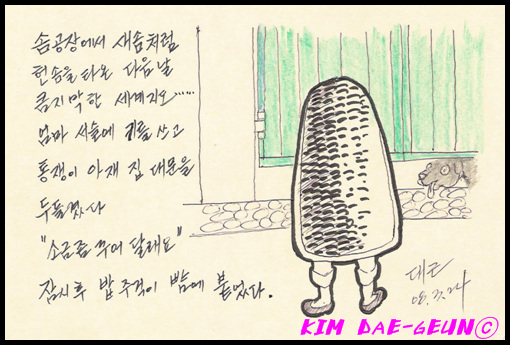

대문호(大文豪)

대문은 녹슨 철 대문, 기어나온 "소금…"

문 열리고 뜨거운 주걱에 뺨 뎄네

호곡성號哭聲

채운 골목을

제 일인양 뛰던 강아지------------------------------------------------------------------

겨울의 초입이면 골목에는 이런 소리가 매일 들렸다.

"솜~ 솜 타요! 솜~"

예전에는 목화로부터 뽑아낸 자연 솜이 대부분이었고 우리 집에도 엄마가 시집오면서 가져온 이불 솜은 몇 년에 한 번 솜 타는 공장에서 포스름하게 새살이 돋고는 했다. 자전거를 타고 동네를 돌며 솜 타는 주문을 받아가는 아저씨가 있었는데 주인이 보지 않으면 솜을 빼돌린다는 소문이 있던 터라 엄마는 솜을 이고 한참을 걸어서 솜공장에서 솜을 타오곤 했다. 그렇게 타온 솜을 다시 이불 홑청에 넣고 누비는 날은 엄마의 얼굴에서 웃음이 종일토록 떠나지 않았다.

다시 두툼해져서 새것처럼 된 이불을 덮고 잠이 든 날 꿈을 꾸었다. 우리 논에 모를 심던 옆 동네 아지매의 손가락 끝을 잘라먹은 자라 녀석을 보고 오줌을 갈겼다. 깨고 나니 새 이불에 큼지막한 지도 한 장이 그려져 있었다. 오세아니아 대륙 같은 큰 지도가 말이다.

성격이 불 같은 우리 엄마의 서슬에 쫓기어 키를 덮어 썼다. 맞아 죽는 것보다는 잠시간의 창피를 무릅쓰는 게 나을듯했다. 키를 쓰고 빨간색 플라스틱 바가지를 들고 집을 나서니 막막했다. 골목 끝에 있는 통쟁이 아재집 대문을 두들겼다. 그 집에는 나보다 한 살 적은 계집아이가 살고 있었지만 평소 후덕한 아지매의 성품으로 보아 박대하지는 않으리라 싶었다. 대문을 열던 아지매는 짐작이 되었는지 "잠깐만 기다려라" 하고 들어가더니 조금 후에 소금 한 그릇과 주걱을 가져 나왔다. 대수롭지 않게 두 손으로 바가지를 내미는데 번갯불 한 줄기가 번쩍하고 자나 가더니 왼쪽뺨에 얼얼한 아픔이 미어져 왔다.

순간 참았던 설움이 봇물 터지듯 터져 나왔다. 울다가 보니 아무래도 억울한 생각이 들었다. 이미 소금 바가지는 그 집 낡은 대문에 팽개쳐버린 지 오래다. 울면서 두리번거리니 내 머리통만 한 돌 하나가 눈에 뜨였다. 나는 그 돌을 들어 낡은 철 대문에 냅다 던져 버렸다. 통쟁이 아재집 강아지가 태무심하고 있다가 놀랐는지 동네가 떠나가라 짖어댔다. 나는 뒤도 돌아보지 않고 집으로 돌아와 차라리 매를 맞겠다고 했다. 그만큼 수모를 당했으니 용서가 되려나 기대한 바도 있었다. 그래도 모진 우리 엄마는 종아리에 피멍이 들도록 팼다. 아버지는 야근하고 돌아와 잠을 아껴가며 그 낡은 철 대문을 수리했다.

'삼행詩' 카테고리의 다른 글

삼행시- 비발디(봄 小景) /김대근 (0) 2008.04.07 삼행시- 희망곡(삼강주막三江酒幕) /김대근 (0) 2008.03.31 삼행시- 산수유 /김대근 (0) 2008.03.21 삼행시- 산수유(베란다에서 봄을 맞다) /김대근 (0) 2008.03.17 삼행시- 숭례문(숭어낚시) /김대근 (0) 2008.02.22